ダイナミックな鬼押出し溶岩

〈浅間シリーズ④〉

北緯 36°24′23″ 東経 138°31′23″

標高 -,---m

浅間火山は風光明媚な地質風景を見ることが出来ます。ここでは天明の噴火で流出した鬼押出溶岩をテーマに記述をしてきます。

#浅間山

日光白根山

〈日光山系の火山①〉

北緯 36°47′55″ 東経 139°22′33″

標高 2,578m

栃木県と群馬県の県境にある日光白根山。地表面に引っ張られる力(引張応力)がかかり、山頂部分が北東ー南西に引っぱられることで地溝が形成されている、特徴のある頂上部を持っています。スキー場からアクセスができ、ロープウェイを使って登れる、とても身近な登りやすい山です。晴れていれば、頂上から溶岩が作り出した風景を見渡すことができます。

#日光白根山

赤色立体地図とは

北緯 --°--′--″ 東経 ---°--′--″

標高 -,---m

地形を確認するにはまず一番最初に地形図を参照しますが、傾斜や凹凸、高低を一眼で確認するには赤色立体地図が有効です。ここでは赤色立体地図とは何か、どのようにしたら使えるか、について説明をしていきます。

#地質のはなし

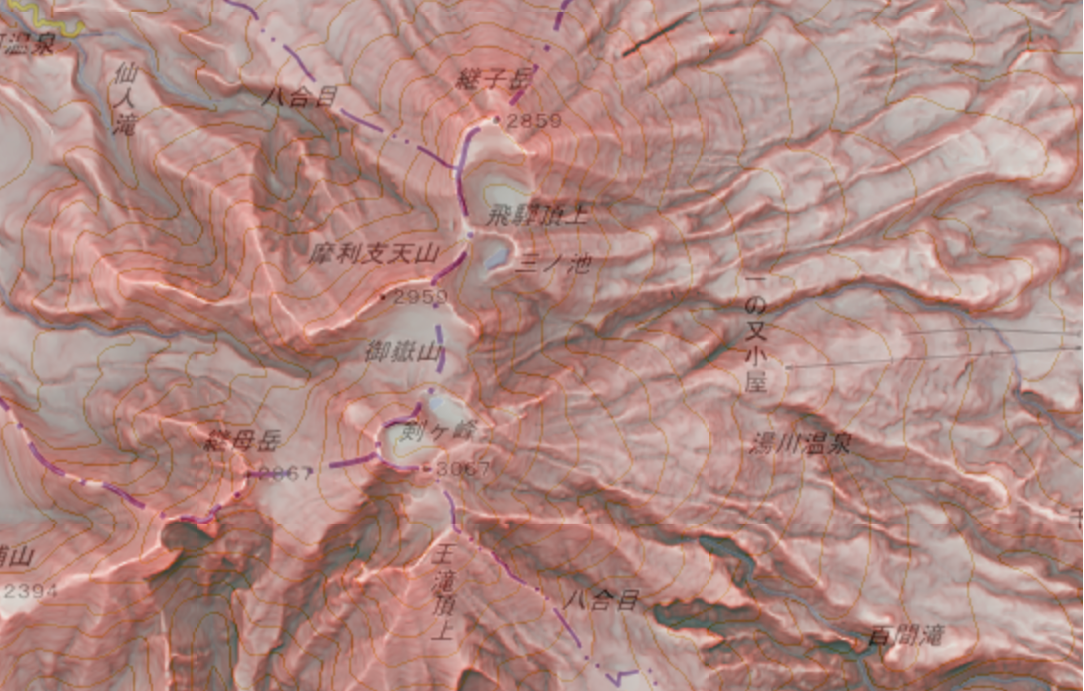

美しい火山湖の風景・三の池

〈御嶽シリーズ②〉

北緯 35°53′34″ 東経 137°28′49″

標高 3,067m

戦後最悪の火山災害・御嶽山

〈御嶽シリーズ①〉

北緯 35°53′34″ 東経 137°28′49″

標高 3,067m

岐阜県、長野県の県境、木曽福島にある活発な活火山。南北に広がり、複数の若い火口を持つ火山群です。1979年に有史以降初めての噴火を行い、2014年には水蒸気噴火により戦後最悪の火山災害をもたらしました。火口のいくつかは火口湖として残っており、非常に美しい風景を私たちに提供してくれております。特に摩利支天にはカルデラが火砕流堆積物で埋められ、平坦な土地ができている様子が観察され、地球のダイナミックな活動を肌で感じられるところです。

一番古い黒斑山

〈浅間シリーズ③〉

北緯 35°59′55″ 東経 138°22′11″

標高 2,404m

黒斑山は浅間火山の第1ステージとなる最初の火山体です。浅間の雄大な姿を眼前に見ることができ、また西方の車坂峠から登山道へアプローチすることで短時間のルートで浅間の姿を捉えられることから、人気の山となっています。 この黒斑山は第3外輪山の火口壁にあたり、トーミの頭、蛇骨岳もこの外輪山の一部を形成しています。この記事では黒斑火山の地質的歴史について記述しています。

前掛火山

〈浅間シリーズ②〉

北緯 36°47′55″ 東経 139°22′33″

標高 2,578m

浅間山の山頂は現在の火口に位置しており、その火口を取り巻く最近傍の火口縁の最高地点を前掛山としています。標高は2524mで、第2外輪山を形成しています。写真は避難シェルター付近からとった前掛山の頂上付近になります。この記事では前掛山の歴史を振り返って記述していきます。

浅間火山は3重の活火山!

〈浅間シリーズ①〉

北緯 35°53′34″ 東経 137°28′49″

標高 3,067m

浅間火山は地球の歴史の中でも浅く、40万年前〜現在に至ってまだ噴火が続く活火山です。2019年の8月にも噴火を起こし、まだまだ登山には慎重になる必要がありますが、その荒らしくも美しい形に惚れ惚れするものがあります。浅間火山の歴史は大きく3つの期間に分けられております。これから数回にわたって、ひとつずつ紹介していきます。